【铸魂强师】韩利红:让教育与热爱同行

“如何选择适合“边坡绿化”“沙漠治理”“净化空气”的植物呢?”在植物生物学课堂上,韩利红抛出的问题,瞬间点燃学生讨论热情。没有枯燥的理论灌输,课堂上正在上演的是科学、生活与责任的思维碰撞。这样的场景在她的课堂上屡见不鲜,她像执着的“引路人”,用好奇心点亮课堂,以热情带领学生探索生命奥秘,在知识传递与心灵交流中,陪伴学生完成成长蜕变。

匠心筑梦,德润桃李:打造有温度的生物课堂

韩利红与生物教学的结缘,始于对自然的好奇,而“唤起学生的好奇心,与学生一起成长” 的初心,更让她在“植物生物学”教学领域坚守19年,始终探索契合本校生物学专业学生的教学模式。

云南独特的区位优势与丰富的生物多样性,成为课程建设的重要支撑。“我希望学生不仅掌握扎实理论,还能运用知识解决本土生活、生产中的实际问题。”在韩利红看来,将云南生物资源融入教学,既能拓展教学深度与广度,又能让内容兼具前沿性与时代性。经过多年积累,她带领团队凝练出“特色资源,能力为先,多元考核,综合提升”的教学创新思路,以及“一中心,五结合,三促学”的教学模式。在这一模式下,学生既扎根理论,更尝试应用知识解决问题,课堂成为求真探索之旅。

“生物学科天然蕴含思政元素。”韩利红与团队从生活、生命、生态三个维度切入,遵循“从专业中来、到素养中去” 的思路,让思政元素融入教学全过程。讲解粮食安全时,她不回避“转基因作物在人类健康、环境影响和伦理道德”方面的争议,引导学生树立科学责任;讨论生态保护时,她引入云南象群北迁事件,让学生读懂人与自然的共生关系。每学期末的课堂满意度调查显示,这种思政与教学巧妙融合的设计深受学生欢迎。对此,韩利红充满信心:“我们最初设定的教学目标,就是让知识传授与价值引领同频共振。”

初心如磐,情暖学途:做学生成长的守护者

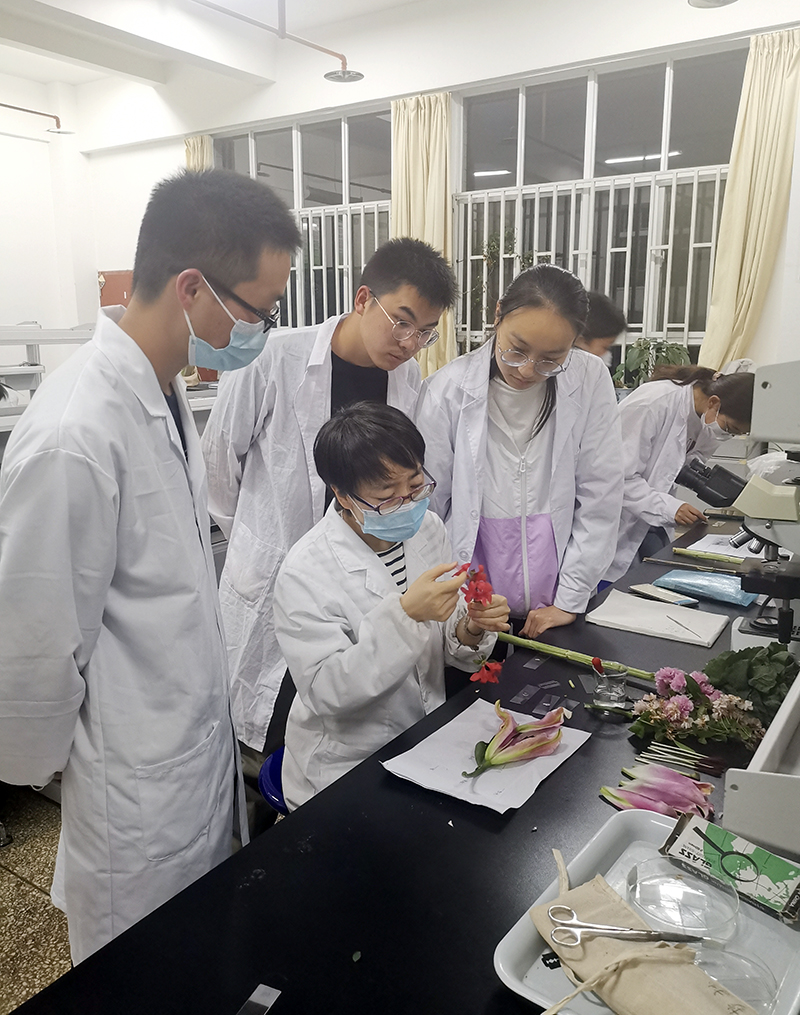

作为专业课教师,韩利红秉持严谨治学态度,在言传身教中激发学生的创造力。她结合自身主持的科研课题,设计兼具挑战性与实践性的综合性作业,让学生参与野生蘑菇资源调查、分析高原植物生态适应性、撰写地方生物资源开发建议报告…… 学生在完成作业的过程中,不仅掌握了科研方法,更培养了对生物学研究的浓厚兴趣。

这份“以科研促教学”的努力,结出了丰硕的育人果实:学生在学科竞赛和创新创业大赛中屡获佳绩,不少人因此爱上科研,走上继续深造的道路。有一位学生从大一开始跟随她做研究,最终考取双一流大学研究生,后来也成为一名大学老师。“看到学生从最初接触科研到热爱科研,最后走上科研之路,这种传承的力量让我感到欣慰。”韩利红感慨道。

作为班主任,她给予学生全方位关爱,用细心与耐心守护学生成长。曾有一位存在人际交往障碍的女同学,难以融入宿舍生活。韩利红发现后,没有简单说教,而是多次找女孩促膝长谈。在耐心倾听中,她敏锐捕捉到学生的闪光点:“她字写得工整漂亮,做的思维导图逻辑清晰、图文并茂,是个心思细腻、擅长梳理总结的孩子。”为帮学生找回自信,韩利红做出温暖决定——邀请她加入自己的科研团队。渐渐地,学生在科研协作中重拾自信,脸上重新绽放笑容。提及此事,韩利红欣慰地说:“看到学生蜕变,比我个人获得任何奖项都珍贵。教育是静待花开,而每个生命都值得等待。”

科技向善,生态华章:让科研成果扎根祖国山河

在韩利红看来,课堂之外的天地,更是传递科学精神、践行生态责任的广阔舞台。每年雨季,误食毒蘑菇引发的安全事故,始终是她心中的牵挂。“很多百姓分不清有毒和无毒蘑菇,‘看着好像能吃就采’的想法,可能就酿成悲剧。” 作为真菌分类研究领域的专家,她深知科普的重要性。每逢假期与周末,她便走进云南、四川、西藏等地的深山密林。顶着蚊虫叮咬、山路崎岖的艰辛,她开展野生蘑菇资源调查:记录物种分布、采集标本样本、分析毒性特征,为后续科普宣传积累详实的第一手资料。与此同时,她主动走进曲靖市的中小学与社区,用通俗易懂的语言、生动形象的案例讲解野生菌鉴别知识,既讲“看颜色、观形状”的基础辨别方法,也传播“不采不食陌生菌”的安全准则,将专业知识转化为群众听得懂、用得上的实用技巧。

“曲靖的植物资源这么丰富,却一直没有系统的本土图鉴,太可惜了。”一次野外调查中,看着眼前多样的植物,韩利红萌生了编撰《曲靖翠山植物图鉴》的想法。此后数年,曲靖翠山的每个季节,都能看到她和学生们的身影。他们的足迹遍布翠山每个角落,采集标本、鉴定物种、整理数据、拍摄图片…… 最终,《曲靖翠山植物图鉴》编撰出版。这本图鉴清晰梳理了曲靖周边近 150 种常见植物的 “身份档案”,不仅填补了滇东北地区植物研究的部分空白,更让本土生态资源的价值被更多人看见。

十九载春秋,韩利红始终用热爱与坚守诠释着新时代高校教师的责任担当,她的教育人生,正如她深爱的云南山林一般,扎根大地,却向着阳光不断生长。