教师教育学院:教师职业生活浸润培养模式的实践与探索

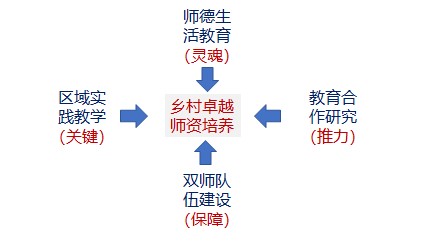

教师教育学院深入贯彻习近平总书记关于“坚持扎根中国大地办教育”的指示,践行教育家精神,以乡村教育振兴为指向,落实“新师范”建设要求,扎根地方基础教育,聚焦乡村基础教育卓越师资培养问题,从师德生活教育(灵魂)、区域实践教学(关键)、教育合作研究(推力)、“双师”队伍建设(保障),形成乡村基础教育卓越师资培养的策略体系,构建教师职业生活浸润培养模式。

以“教师职业生活浸润培养模式”为基础凝练而成的5项教育创新成果在第六届中国教育创新成果公益博览会展示

基本理念

陶行知先生认为,师范教育就不是“从头脑里空想出来的”,也不是“从国外运输进来的”,应是“从自己的亲切经验里长上来的”。这就要与区域基础教育发展需求结合起来,从做中学、从学中悟,增加职前师资面对真实教育教学情境的机会,提高问题解决能力,突出实践能力培养。

(一)克服教师教育的“偏倚”倾向

教师教育如何处理学术性与实践性的关系?如何处理学科知识与教育知识的关系?教师职业生活浸润培养模式旨在克服片面理论型或技艺化的教师教育,做到不偏不倚。

(二)助力师范生达成“一践行三学会”

“真正的教育存在于共同的社会活动中, 一切形式的教育只有通过人自己能动地参与社会活动才能真正得以最终实现”。教师职业生活浸润培养模式使师范生融入到教师职业生活中,这样的实践教学具有全程性、全息性、综合性特点,为师范生提供职业环境、职业情感与态度等方面的信息,有助于师范生达成“一践行三学会”( 践行师德、学会教学、学会育人、学会发展)的基本要求,尤其要解决师范生的教师职业信念不牢、职业能力不足的问题。

(三)培养“接地气”的基础教育卓越教师

卓越教师的普适性基本要求应与不同的区域实际相结合,才能使之“落地”“生根”,因为,离开区域实际的“卓越”不可能是真正的“卓越”,也不是我们要的“卓越”。如何培养区域基础教育适用的卓越教师?通过回归到教师职业生活与区域教育生态中培养未来教师,为培养“接地气”的乡村卓越教师提供可靠保证,并为把师范生培养成为“教学能手”“教研好手”“管理强手”奠定基础。这样,融入区域教育环境培养基础教育师资,才能避免“没有灵魂的卓越”,才能培养真正让党和人民满意的乡村好教师。

教师教育应该从自己的土地上生长出来,这才是问题的根本,也是实施教师职业生活浸润培养模式的主旨所在。

具体措施

(一)人才培养突出师范性、专业化、实践型

1.聚焦师德主题,实施课程思政

在教师职业生活情境中加强师德师风建设,做到“两代师表”同步抓。其中,基于专业教育,通过专业教育,将专业教育与专业特质视为师范生思想政治教育工作的重要基础,由此,根据师范类专业的共同特点,聚焦师德主题,在专业思政框架下实施课程思政,并从课程思政走向专业思政。教师教育学院编撰、出版《师德教育与课程思政教学案例》(云南大学出版社2023年版),促进课程思政模式创新和教学质量提升,促进师范生的专业教育与成长成才。

2.推行产教融合,培养实践能力

一是实施“五个协同”。构建“校内协同”“校地协同”“师生协同”“职前职后协同”“线上线下协同”的“五个协同”教师教育创新体系,即:打通校内的学院隔阂、专业壁垒,有效整合、共享校内师范类学科、专业资源;密切教师教育学院与地方基础教育、职业教育的联系;在师生之间形成优良的教育教学关系;通过基础教育教师职后培训,反哺职前师资培养,促进教师教育职前职后一体化;充分利用现代教育技术及网络资源,促进线上线下混合教学。

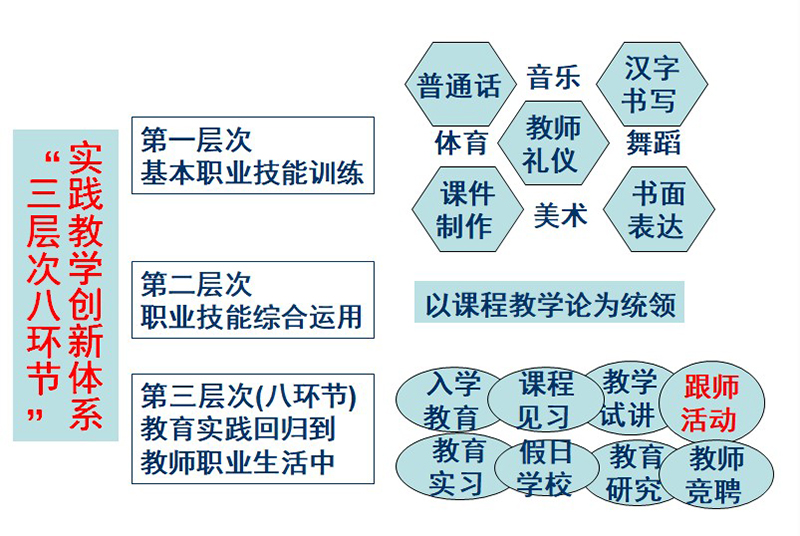

二是落实“三层次八环节”。构建“三层次八环节”实践教学体系。第一层次,开展师范生应具备的单项技能训练,其中基本技能主要包括“三笔字”、普通话、课件制作等;特长主要指艺体类项目。第二层次,通过学科教学论课程教学,灵活运用单项技能,开展教师职业综合技能训练;第三层次,充分发挥教育实习基地或教师专业发展学校的功能,将“单项技能”“综合运用”“回归职业生活”三个层次有序推进,重点把“回归职业生活”中的“入学教育”“课程见习”“合作试讲”“跟师活动”“教育实习”“学校管理”“教育调研”“教育论坛”八个实践环节全程贯穿,并以此为主要内容,编撰出版《教师教育综合实践活动指导》(云南大学出版社2022年版)。

“三层次八环节”实践教学体系

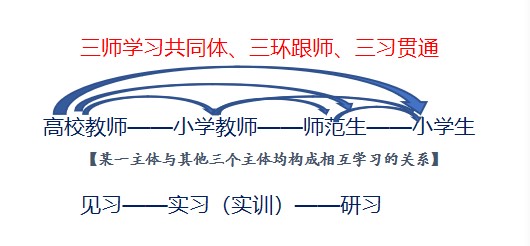

三是强化跟师实践。形成“师院教师—中小学幼儿园教师—未来教师”三方学习共同体和三环跟师机制,促进师范生见习实习研习“三习”贯通。第一环跟师:中小学生、学前儿童与高校优秀师范生结对,以课外活动、学生辅导为主,长期接受大学生“小老师”指导,这也有利于师范生了解、走近儿童。第二环跟师:高校师范生与中小学、幼儿园骨干教师结对,以教育教学实践为主,长期接受导师指导。第三环跟师:中小学、幼儿园教师与高校教师结对,以教研为主,长期跟随高校教师开展教育教学研究活动,以便不断提高基础教育师资的专业水平及对师范生的跟师指导能力。以上形成了“中小学生、学前儿童——师范生——基础教育教师——高校教师”三连环跟师活动。在跟师活动中,组织教师教育学院老师、小学老师和师范生到基础教育学校“同上一堂课”。课外跟师活动要求每人完成“五个一”成果:一份听评课报告、一份课堂教学设计方案、一套课件、一份主题教育活动设计方案、一篇符合发表要求的教育教学研究论文。

跟师活动的内在逻辑

(二)队伍建设、科学研究突出行业性、应用型

1.增强师资队伍的行业经验

制定《教师教育学院教师专业发展基地活动实施细则》,深层次地推进与中小学合作共建,要求师范学院教师与中小学教师进行岗位交流、共同进行教育研究,努力培育地方基础教育专家。与中小学共建实践教学基地52个、实验学校3个,并按照“政府-大学-基础教育学校”教育共同体模式三方联合举办曲靖师范学院附属小学。在校地共建中,在曲靖师范学院附属小学建设“双师型”教师培养基地,向师院附小委派核心管理团队和博士团队,师院附小校长、副校长由教师教育学院小学教育领域课程教学论教师担任;另一方面,常年聘请中小学幼儿园行业教师到教师教育学院参与讲授师范专业的课程与教学论、课程标准与教材分析等课程,并指导实习工作,先后培养了30多位“双师型”教师。

2.加强教育合作研究

教师教育学院获批建设云南省哲学社会科学“乡村教育研究”创新团队,目前,这是云南省唯一研究乡村教育的省级创新团队。以此团队为平台,编撰出版“教师教育高质量发展书系”(目前已出版10余本),包括“学术系列”“教材系列”“案例系列”等;此外,与曲靖市教体局合作设立教育科学规划课题,曲靖市中小学幼儿园和教师教育学院教师依次作为第一、二负责人共同主持约100项基础教育课题。

“乡村教育研究”创新团队是云南首个研究乡村教育的省级哲学社会科学创新团队,团队将研究成果应用于教学、反哺到乡村

“教师教育高质量发展书系”部分著作

特色亮点

一是在专业思政框架下,围绕师德师风实施课程思政。基于师范类专业的共同要求,强化师德师风建设,在教师职业生活情境中,由课程思政上升到专业思政,使不同课程的思政教育聚焦于师德师风建设这一中心,从而避免了课程思政内容分散的问题。

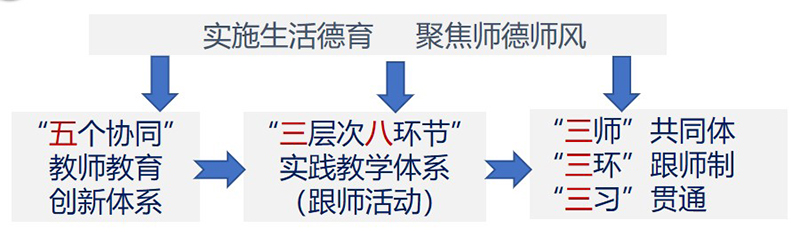

二是在“五个协同”框架下,构建“三层次八环节”实践教学创新体系,强化跟师环节,推行“师院教师—中小学幼儿园教师—未来教师”的三方学习共同体和三环跟师机制,促进师范生“三习”贯通,构建教师职业生活浸润培养模式。

教师职业生活浸润培养模式

在曲靖师范学院附属小学,大学老师、小学老师、师范生正在“同上一堂课”

三是在乡村基础教育卓越师资培养框架下,从师德师风(灵魂)、实践教学(核心)、教育研究(推力)、队伍建设(保障)等方面形成乡村基础教育卓越师资培养的策略体系,尤其是,与地方教育管理部门合作设立教育科学规划课题,教师教育学院教师与中小学幼儿园教师共同研究基础教育。

乡村基础教育卓越师资培养的策略体系

教师教育学院社会实践团来到会泽,将剪纸和衍纸艺术带到小学生中

建设成效与推广应用

(一)为铸就边疆教师教育品牌提供了范式

曲靖师范学院举办19个师范类专业,涵盖基础教育师资培养的所有学科领域,在校师范生占50%以上,所有师范类专业从教师职业生活浸润培养模式中受益。本模式有力促进了师范类专业的人才培养质量,学生就业质量与专业相关度高。2023年全校师范生的教师职业资格证通过率近100%,近5年年终平均就业率约为95%,专业相关度平均为87.5%,用人单位满意度达95%以上。

(二)为享誉省内外的曲靖基础教育做出贡献

2023年10月,建成曲靖师范学院省级中小学教师发展中心,成为全省基础教育教师发展的重要基地。以此为平台,将具体做法和经验延伸到基础教育师资职后培训,强化参训学员跟岗实践,效果显著。此外,据统计,曲靖市75%的专任教师、82%的教学骨干、74%的中小学校长,9个县(市、区)的多任教体局长均为曲靖师范学院校友。尤其是,对口帮扶会泽教育形成了全省推广的“会泽模式”。学校赢得“园丁摇篮,桃李芬芳”的美好赞誉。

(三)具体做法与经验得到广泛宣传与推广

教师职业生活浸润培养模式所倡导的“五个协同”教师教育创新体系于2021年12月由《云南日报》作了报道;相关做法与经验以《从“底色”到“成色”——曲靖师范学院教师教育品牌的成长之路》为题,于 2024年6月在《人民日报》作了报道。以本模式为基础凝练而成的5项教育创新成果在第六届中国教育创新成果公益博览会展示;5项成果获得云南省优秀教学成果一、二等奖;1项咨询报告获省级领导肯定性批示。