物理与电子工程学院:党建引领,凝心聚力,理工交融,协同育人

物理与电子工程学院深入贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,立足于自身的办学定位,并结合“理工交融、协同育人”的办学思路,全面深化本学院的教育教学综合改革。通过多年的探索与实践,学院在兼顾理论教学和实践教育同步、基础知识和创新能力并重的基础上,构建出层次清晰、结构合理、针对性强的专业培养方案,在师范技能教育、工程技术教育、创新创业教育等方面形成了一定的办学特色。

品牌建设指导思想

物理与电子工程学院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向。多年来,学院坚持“以学生为中心,以产出为导向”的人才培养模式,以学科专业竞赛为抓手,不仅注重物理学与电子信息前沿技术知识的教授,更加重视培养学生的科学思维方法和团队协作精神。与此同时,通过强化师资队伍建设,不断优化科研与教学的结合度以及专业建设与社会发展的吻合度,全面深化教育教学改革,全面提升人才培养质量,助推学院的高质量发展。

品牌建设理念

物理与电子工程学院品牌建设理念是以 “1155”党建工程为引领,以擦亮物理学师范底色、彰显电子信息工程非师范特色,增添人工智能新专业亮色为目标,开展一流党建引领一流学科和一流专业建设工作,一体化推进人才培养、科学研究和社会服务,致力于培养具有扎实理论基础、较强实践能力、一定创新精神、良好职业素养的高品质师范类和应用型专门人才。

品牌建设措施

在品牌建设中,学院主要围绕以下7个方面的举措推进人才培养力度、科学研究深度、社会服务精度的持续提升。

(一)突出党建引领,助推学科建设

学院始终将“党的全面领导” 贯穿教育工作的全过程和各方面,通过充分发挥各党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,全面落实立德树人根本任务,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二)优化培养方案,改善课程体系

充分结合学院实际,调整课程设置,强化实践教学,将培养方案中实践环节学分比重增加至35.31%,进一步深化“学生中心、产出导向、持续改进”的OBE理念,进一步提高学生的综合素质。通过精准对接地方经济社会发展的需要,不断改善课程体系,持续优化教学大纲,努力培养一批批一毕业就能够投身于地方经济建设的人才。

(三)深化教学改革,推进课程建设

基于超星、学习通等平台,一以贯之推进线上和线下混合式教学过程,在提高课程教学质量的同时,加大一流课程的投入力度和建设广度,争取在2至3年内新增2至3门国家级一流课程。同时,学院在物理学专业课程中加大了中学物理教学内容和“三习”课时,为输出高素质的物理师资奠定了坚实基础。此外,电子类专业结合地方产业和学校办学特点,打破原有专业课程之间的壁垒,深入开展项目驱动的一体化课程体系建设,为培养能够满足工程实践的综合性和应用型人才提供了坚实保障。

(四)强化师资队伍,优化师资结构

学院一直注重教师队伍的建设和发展,通过培养省部级以上的学术带头人、技术带头人、青年拔尖人才和骨干教师等,不断提高教研水平,持续优化师资结构。引进哈尔滨工程大学银龄教师1名,借助于其深厚的理论功底和丰富的实践经验,在人才培养、学科建设等方面发挥“传帮带”作用;并逐步实施青年教师导师帮扶制,不断提升现有教师队伍的职业素养和教研能力。

(五)加强条件建设,完善实践基地

近年来,学院新建了“近代物理实验室”、“人工智能综合实训室”、“大学物理演示实验室”等,为培养学生创新性科学思维、提升学生的动手实践能力提供了强有力保障。同时,学院通过与华清远见科技公司,成都少年学教育有限公司、湖南科瑞特股份有限公司和云南宇航自动化有限公司等企业合作,组成学院师生和企业工程师的联合攻关团队,不仅为解决企业发展中的难点和卡点发挥了重要作用,也为多渠道开展学生实习教育,走稳入职前的最后一公里开辟了新的途径。

(六)提升理工融合,拓宽培养口径

学院现开设物理和电子信息两大类专业,前者为师范类理学专业,后者包括电子信息科学与技术、电子信息工程和人工智能三个非师范类工学专业。学院将各专业之间互相促进、融合发展作为一个重要切入点,利用理学优势强化工科专业的数理基础教育,利用工科资源加强理科学生的动手能力培养,拓宽了师范类人才与应用型人才培养的口径。在组织实施师范技能训练和工程实践培养等方面,注重以多学科融合创新的理念为指导,带领学生从简单到综合、从基础到前沿、从理论到应用开展一系列跨学科的联动,为学生将来踏入社会武装了更多的利器。

(七)增强竞赛水平,提升实践能力

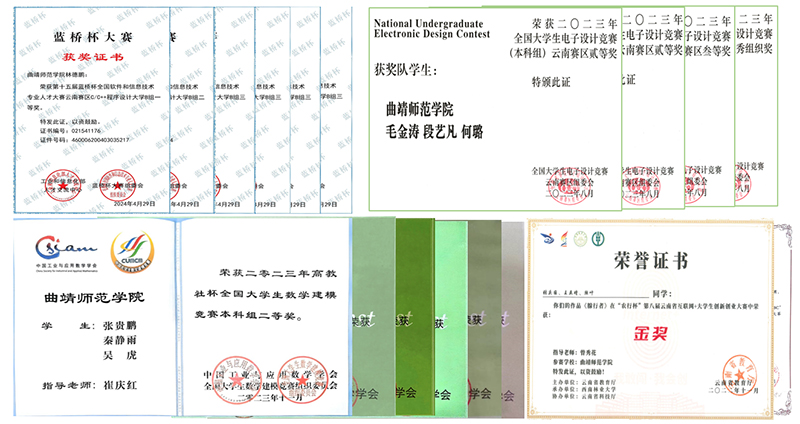

学院注重学科竞赛,坚持以赛促教,以赛促改,以赛促训,以赛促学。教师积极指导学生参加全国大学生数学建模竞赛、全国大学生物理实验竞赛、全国大学生自制物理教具比赛、挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛/全国大学生创新创业大赛、全国大学生电子设计竞赛和蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛等等全国大赛和专业学科竞赛,上述赛事近三年共获国家级奖励28项,省级奖励42项,充分提高了大部分学生的实践实训能力。

品牌建设成效

(一)人才培养质量显著提升

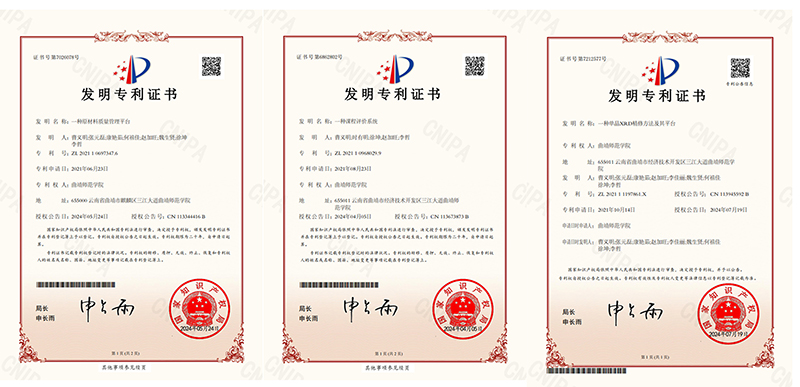

近年来,毕业生就业率、考研率稳步提高,学生在各类竞赛中屡获佳绩。物理学专业学生积极参与教师的科研课题研究,大二开始进入实验室,通过参与指导教师的各类纵向和横向项目,多人发表SCI学术论文;通过参与编写单晶XRD精修程序、原材料质量计算平台等软件,获得国家发明专利3项,在解决实际问题的能力方面得到了显著提升。此外,学院与省内外多家企业合作开展嵌入式系统和FPGA智能系统等相关项目的技术研发与创新,让学生始终沉浸在实践中学习与成长。

学生参与教师课题研究获3项国家发明专利

电子类专业教师带领学生开发农业服务机器人

(二)教师教育教学水平不断提高

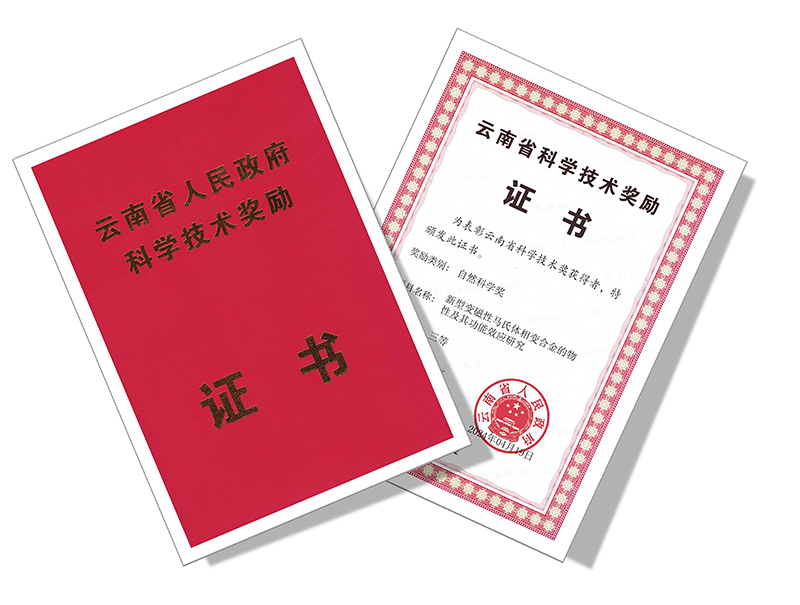

近年来,学院教师在科学研究方面成果较为丰硕,在国家级教学竞赛中也有所斩获。学院教师共获得国家自然科学基金8项,教育部产学合作项目立项4项、云南省高校联合基金项目6项、省级基础研究项目2项、校级教改项目6项,横向项目10余项,并获得国家级教学竞赛奖和省部级科学技术奖总计3项,其中,李哲教授科研团队的科研成果荣获2024年度云南省自然科学奖三等奖。曾秀花副教授获第三届全国高校电子信息类专业课程实验教学案例设计竞赛国家一等奖。康艳茹博士获2024年全国高等学校物理基础课程青年教师讲课比赛全国二等奖。

李哲教授研究团队成果获云南省自然科学奖三等奖

第三届全国高校电子信息类专业课程实验教学案例设计竞赛国家一等奖

全国高等学校物理基础课程青年教师讲课比赛获二等奖

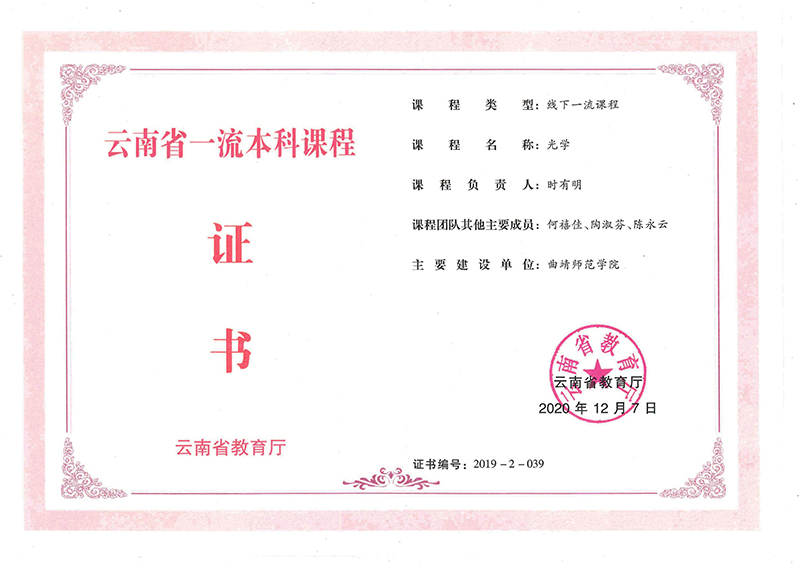

(三)学科专业影响力不断扩大

经过近年来的快速发展,物理学、电子信息工程等专业在省内享有的声誉不断提高,招生规模也在逐年扩大。学院不仅重视教育教学改革与质量工程建设,而且更关注学生综合素质的培养。2022年,物理与电子工程学院、化学与环境工程学院联合申报的“新能源材料与化工”学科被纳入云南省一流学科建设。2023年物理学专业入选云南省本科高校一流专业建设备案名单,并获得了连续三年总计1000万元的经费支持,且被学校列入首批冲“B”专业,物理类《光学》课程被评为云南省“一流课程”。此外,电子信息工程专业也在云南省最近一次组织的高等学校本科专业综合评价中位列全省第3位,在学科专业建设上呈现出良好的效果。

云南省一流本科课程

(四)实践教学成果积累丰硕

学生在实习实训、科研活动中取得优异成绩,实践能力得到充分锻炼。物理学专业学生参加全国大学生数学建模竞赛、全国大学生物理实验竞赛、全国大学生自制物理教具比赛、挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛和全国大学生创新创业大赛等多项竞赛,先后获得18项国家级和32项省级奖项,部分学生参与实验室建设,搭建激光切割机一套、电解抛光仪一套和Laue自动转角仪一套,解决了光学浮区法料棒脱膜、磁性合金电解抛光和Laue定向切割效率不高等问题。电子类专业学生参加全国大学生电子设计竞赛、全国大学生数学建模竞赛、全国大学生“互联网+”创新创业大赛和蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛等专业学科竞赛,近三年共获国家级奖励13项,省级奖励24项。

学生参加全国专业学科竞赛获奖品牌影响力

学院的品牌建设不仅推动了教育教学理念的更新,也为学院的教育教学深化改革提供了有益借鉴,在激发了师生的创新活力的同时,更为学院的内涵式发展注入了新的动力。物理学专业教师曹义明带领学生开发设计的课程目标达成度计算程序在全校范围内全面铺开,教师和学生为10余个学院的课程目标达成度报告的制作进行培训和指导,将原本十余个小时的工作量准确无误缩减至十余分钟。人工智能专业学生通过课余时间参加教师科研项目,获得多项国家级、省级大学生创新创业项目,并在教师指导下完成了智能电力检修机器人的设计与研发。部分学生以曲靖师范学院创客空间为载体,持续开展校级、省级和国家级的创新创业训练项目建设,增强了师生创新团队的凝聚力。同时,学院所开展的党建+科普特色项目“微光启航”已经深入到大海哨小学、曲靖师范学院附属小学等多所学校,并在全市的中小学逐渐铺开,被市级媒体连续报道,得到社会各界一致好评。

总之,物理与电子工程学院在“一院一品一特”品牌建设中,紧紧围绕立德树人根本任务,充分发挥学科专业优势,取得了显著成效。下一步学院将以国家教育强国战略目标为导向,聚焦云南省 “3815”战略发展目标,围绕“一院一品一特色”的建设内容,在一流党建引领下,将改革创新之不竭动力融入到立德树人的各个环节,为创建曲靖师范大学和实现地方高等教育的高质量发展作出新的更大贡献!