云南日报:梁春林:80后乡村教师网上引真爱

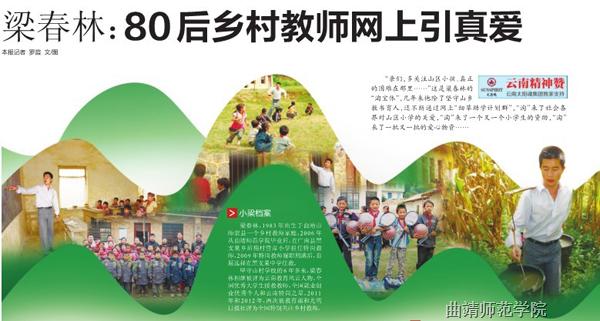

梁春林:80后乡村教师网上引真爱

本报记者罗霞 文/图

“亲们,多关注山区小孩。真正的困难在那里……”这是梁春林的“淘宝体”,几年来他除了坚守山乡教书育人,还不断通过网上“细草助学计划群”,“淘”来了社会各界对山区小学的关爱,“淘”来了一个又一个小学生的资助,“淘”来了一批又一批的爱心物资……

小梁档案 梁春林,1983年出生于曲靖市师宗县一个乡村教师家庭,2006年从曲靖师范学院毕业后,在广南县黑支果乡后稍村营盘小学担任特岗教师,2009年特岗教师履职期满后,自愿选择在黑支果中学任教。

坚守山村学校的6年多来,梁春林相继被评为云南教育风云人物、全国优秀大学生援教教师,全国就业创业优秀个人和云南特岗之星。2011年和2012年,两次被教育部和光明日报社评为全国特别关注乡村教师。

简陋的校舍背靠大山,一觉醒来脸上竟有屋顶漏下的雨滴

2006年,毕业于曲靖师院数学专业的梁春林,报考了广南县招聘的特岗教师,在距县城100多公里的黑支果乡后稍村营盘小学,圆了自己的乡村教师梦。

梁春林家三代从教,都是老家师宗县的山村教师。在他两岁时,前后在高良乡坝村小学和伍龙乡中心完小教书的父亲患病去世,但爷爷和父亲忠于职守的熏陶,以及乡间邻里的口碑赞誉,让梁春林从小就萌生出当老师的愿望。选择报考特岗教师,梁春林说自己并没有多想。因为从小生长在农村,家境又不好,如果不是爷爷抚养自己读书成人,也许现在就只能靠打工维生。当一名山村教师,既能自食其力,又能帮助更多的山村孩子,苦点累点都不重要。

营盘小学是一个只有3个教师的村小,每个教师分别承包一个班级的教学,数学、语文、音乐、体育样样课程都要上。那一年,他的工资仅有1025元。

梁春林记得,从师宗乘车到距县城70公里外的乡上后,与来接他的学校校长和村主任,骑着摩托车绕山而转走过的30多公里路,漫长得似乎没有尽头。抵达藏在深山里的学校时,他甚至有些心寒和失落。

校园就是一幢背靠大山的石木结构校舍,国旗靠一棵竹竿撑在天上,已是危房的教师宿舍潮湿地长着小草。头一晚睡觉醒来时,脸上竟然有屋顶漏下的雨滴。梁春林孩子般地在床底撒了点芫荽籽,竟然长出了芫荽。

由于学校距乡镇有32公里,采购柴米油盐不太方便,尤其吃菜更是难题。老师们只好在校园边开荒种菜,吃不完的就腌成咸菜储存起来。当地缺水干旱,到坡脚全村仅有的一个水塘挑来的浑水,要沉淀后才喝得下去。梁春林说,因为山高坡陡、出行不便,初到学校的第一个学期,他只去过一次乡上,还是因为参加考试。头发长了,就自己用剪刀修剪,一个月的生活费还用不出100元。最让梁春林难耐的是孤独和寂寞。学校没有电视机,手机也由于高山阻隔信号不好。每天有空时,梁春林都会爬上几十米的山头,查看是否有来自山外的短信……入夜后,独自听着山风吹着山林沙沙作响,23岁的小伙子也难免有些心里发毛。

教科书发到学生手里,孩子们流露出的欣喜令自己感动

梁春林对第一堂课记忆深刻。破旧的讲台,在短短的40分钟竟然倒了几次,他只得一边上课一边修桌椅。从此,讲台上除了粉笔、黑板擦,还摆放着小锤和钉子。开始上课后,听着他讲普通话,孩子们只会笑,说到“电脑”,“磁悬浮列车”之类的新名词,孩子们更是瞪起迷茫的大眼睛。当教科书发到学生手里时,他们流露出的欣喜令梁春林很感动。他知道,“这里的学生确实需要自己。”此后,他自创了“双语教学”模式,让听得懂汉语又会说苗语的学生当“翻译”,实现苗语、方言再到普通话的三重过度。一个学期下来,他教的班级期末考成绩名列全乡第一。

当时的老师们生活条件艰苦,苗家孩子求学也很艰难。梁春林说,他们每天天不亮就得起床,在家吃完早饭后,还得包着一包玉米饭到学校。中午下课后,大家就靠吃冷饭充饥。有时因为天冷或不卫生,有些学生上着课就肚子疼或呕吐。为此,梁春林每学期都会到县城买上几大包医治感冒、肠胃不适的常用药。面对家境贫困的学生,他都会力所能及地给予帮助。在营盘小学执教期间,他访遍了32个学生的家庭,用不多的收入资助了5个孩子。

因为黑果支乡中学缺乏教师,通过继续参加云南大学汉语言文学系本科学习,考取中学语文教师资格证的梁春林,被借调到中学教语文课,教学成绩基本位居年级前列。2009年特岗教师履职期满后,他自愿选择成为黑支果中学的正式教师。从小学到中学执守山乡6年间,大学时班主任的教育支撑着他克服各种困难,梁春林说,自己的选择没有错。因为,山村学校需要他,那些远离了父母的孩子需要他。“一位好教师对于一个远离父母的孩子意味着什么。”对此他有过最切身体会。

偶然机会加入助学群,广聚的爱心让遥远山村感受温暖

在寒冷阴雨的冬天,孩子们穿着单薄、雨具破旧,走过泥泞的山路来到教室后,衣服已经湿透,咳嗽声不断……

这个记忆,从梁春林6年前到营盘小学担任特岗教师后就挥之不去。2009年,被调到黑支果中学任教的梁春林发现,学校单亲子女和孤儿很多,常常会因贫失学和辍学。每月工资不到2000元的梁春林深知,自己的力量太单薄了。他找到了上大学期间,曾经资助过自己的美国赵氏廷方基金会的辜阿姨,希望能为单亲子女和孤儿提供资助。缘于对梁春林的信任,基金会每年资助60名学生月均60元,至今已有3个年头。

2012年4月,一个偶然的机会,梁春林加入了网上“细草助学计划群”,并向群里热心助学的爱心人士,推荐了两所希望资助的贫困小学黑支果乡新街小学和营盘小学,6月初,他陪同该群两名志愿者深入学校实地考察。梁春林记得,那几天经常下雨,山路泥泞打滑。骑行的摩托车几度在陡峭的悬崖边挣扎,直至熄火。返程时他和志愿者只能推着摩托车在寂静的黑夜里、沿着泥泞的山路步行。亲历此行的志愿者,把考察拍摄的20张照片上传到助学群里。简易的校舍,简单的伙食、仅有的破篮球……图片和捐助需求迅速在网友间转发。时隔不久,群成员筹集的一批衣被、体育用品、学习用具、图书和电脑,被云南场地赛车俱乐部的热心朋友们送达两所小学。有了篮球却没球场和球架的学生们,迫不及待地把篮球当做足球踢。

受此启发,梁春林也组建了黑支果乡助学群。平日里,他习惯把山村学校的所见所闻放到实名注册的QQ空间里,为爱心助学人士提供信息。该校初三年级有个苗族女孩,成绩很好,但其父母不愿再供她读书,梁春林帮她联系了从高中到大学的资助人。一位初中毕业生,因父亲无力再抚养继续读书,只能跟着亲戚到广西帮人种树。梁春林牵线爱心人士,资助了他高中的全部学费……目前,由群成员每月提供100元生活费,已“一对一”资助黑支果乡中小学生100人。

当好捐赠资金监护人,最快乐的是更多的学生得到资助

出于对爱心捐赠方的负责,梁春林兼任起捐赠方资金的监护人,每笔助学金,都是先打到他的网上银行,然后由他取款、登记,通知学生签字并发放,签字记录还要拍成图片,传到“助学群”中,供捐助方随时查询。梁春林说,由于资助金按月汇款,自己的一本存折用不了多久就得更换。各地爱心人士邮寄来的衣服,也由他去取出邮包后分发,并拍照片上传资助者。美国赵氏廷方基金会每年分两笔捐赠的汇款,他也要逐一落实并制作成资料,提交捐赠方。如今已资助了近200人。

“从被助者到施助人,缘于也曾受助于人。”梁春林说,从高中到大学,自己都努力靠勤工俭学完成学业,其间,赵氏廷方基金会给他送来了温暖。大学时的班主任欧阳跃老师,对从小就缺少父母关爱的梁春林犹如亲人。不仅为他织过毛衣,还教会他按摩治疗鼻炎的方法。“怀着一颗感恩的心,能帮多少帮多少”,去年暑假期间,在餐馆打工的梁春林,从QQ上获悉本校一个女生初中毕业后,因缺乏经济来源读高中,只能去富宁县做工。梁春林用打工挣来的钱加上部分工资1500元钱,挽留住了这位学生。到目前为止,通过梁春林想方设法零散资助的学生约有10多个。牵线搭桥资赠给山村孩子的钱物已有20万元,全乡有300多中小学生成为受益人。

“我最大的快乐是有越来越多的学生得到资助,希望他们今后能有一颗感恩的心,建设家乡。”面对黑支果乡办学条件的不断改善,他觉得自己生活充实,心里踏实。

编辑手记

坚守 担当

23岁,本该是一个肆意挥霍青春的年龄。作为一名乡村教师,他却生活在一个只有几十户人家的小山村,那里没有电视,没有手机信号,陪伴他的只有几间石木结构的校舍和寂静无声的校园。

执守山乡6年间,为了不让一个学生因贫辍学,他踏着泥泞翻山越岭做家访;为了让农村娃更好的学习,他自创了“双语教学”模式,实现了苗语、方言再到普通话的三重过度;为了让贫困的孩子得到资助,他骑行的摩托车在陡峭的悬崖边挣扎……

梁春林是广大乡村教师的一个缩影,他们是一群普通的人,没有悲天悯人的故事,没有惊天动地的壮举,也没有因为显著的业绩被列入表彰名册,然而,他们却用自己点点滴滴的行动和爱心,温暖着贫困山区娃娃们的心,改变着娃娃们的命运。只因有了他们的坚守,一些山区娃才得以走出大山、走出峡谷,实现着自己的梦想。在他们身上,我们看到的是坚定、担当、务实,是具有大山一样的品质;是乐观、求实、进取,是具有高原一样的情怀。他们坚守的不仅仅是自己的岗位,更多传递的是一种精神,一份正能量。(本报记者:袁景辉)

新闻来源:云南日报(第6版)2013年3月31日

新闻链接:http://yndaily.yunnan.cn/html/2013-03/31/content_688237.htm?div=-1